“当不幸来临、希望远离,就必须革命。”奥斯卡·尼迈耶那间面朝科巴卡巴纳海滩(巴西里约热内卢最著名的海滩)的办公室里,在一面白墙上挂着他自己写的这幅字。那么当死神来临时呢?

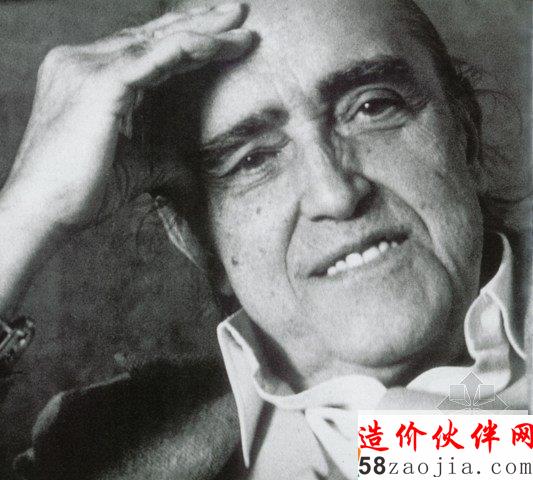

2012年12月5日,巴西现代主义建筑大师奥斯卡·尼迈耶的生命永远定格在了这一天。作为勒·柯布西耶和科斯塔的学生,尼迈耶的生命中充满了辉煌。少年成名,1939年27岁时与科斯塔合作的纽约世博会巴西馆便引起很大关注;1947年作为巴西代表参加了联合国总部设计。他建筑生命中的顶峰,应该是在1956-1961年巴西新首都巴西利亚的规划和设计中。三权广场、总统府、议会大厦、大教堂,这座城市中最重要的项目出于他的手笔。

建筑对尼迈耶来说,与其说是职业,还不如说是爱好。他并不把建筑当回事,而将追求正义视为一生的目标。“真正让我心安的是,我至今仍有能力公开抨击社会的不公。尽管凭我的知名度,设计合同会源源不断,但生命只有一次,始终保持积极的姿态更重要。”

下面是一篇转载的尼迈耶的采访,完成于他100岁的时候。让我们近距离体验一下大师在诞生一个世纪之后对于生命和设计的回顾。

建造巴西利亚是一次冒险

Q:当年你是如何接手设计巴西利亚的?

A:是总统朱赛里诺·库比切克任命我为总设计师的。建造巴西利亚是一场真正的冒险,在那3年里,我们夜以继日地赶工,根本没有太多时间让我深思熟虑。

Q:巴西利亚和华盛顿一样,也是依照规划方案兴建起来的新兴城市。

A:从来没有一座城市像巴西利亚这样,一夜之间迅速地从无到有。在建造时那里没有电话、马路,除了灰尘,一切都要运进去。运输是最大的问题,从巴西利亚到贝洛奥里藏特的公路与建城同步施工,所以在公路竣工之前,我们只能坐飞机进入施工现场。

Q:那你当时住在哪里?

A:那里有一些简易房。我和一些来自巴西东北部的被称为“甘坦戈斯”(candangos)的建筑工人住在一起。他们以为来巴西利亚是个谋生的好机会,可惜在巴西利亚建成之后,他们仍和以前一样穷。

Q:有人说,巴西利亚是为中产阶级建造的;也有人说,它是个乌托邦式的城市。你相信乌托邦吗?

A:我不信。我只是在做我个人钟爱的建筑风格。建设巴西利亚是总统的主意,不是我的。总统认为这事很重要,会促进国家进步。我只不过是这个项目的设计师,但很确定这座城市反映了巴西的政治制度。我们是一个资本主义国家,这是个不可避免的阶级问题。

Q:1960年巴西利亚建成,但不久就被军政府占领了。

A:对,1963年之后,巴西经历了一段时期的独裁统治,不过幸好没对城市造成伤害。此后,我被迫离开巴西多年,在西欧和北非设计了很多风格与众不同的建筑。我尝试拆减结构支撑,使建筑空间更大,让建筑散发出自然而优雅的美。我的设计击败了许多拥有杰出工程技巧的建筑师。

我的每一根曲线都有目的

Q:1943年,你的作品圣弗朗西斯大教堂在潘普拉湖畔建成。那是否标志着你个人风格的形成?

A:当时,建筑对钢筋混凝土铸就的形状有着严格规矩,直角是金科玉律,而我设计的圣弗朗西斯大教堂却到处是曲线。那是一个新式建筑,看上去像是巴洛克时期留下的老教堂。整座建筑充满了令人感动的形状和令人惊喜的美。这座教堂被收入在美国出版的一本名为《巴西之美》的书中,也是我迄今为止的代表作之一。

Q:自巴西利亚建成之后,你的建筑理念是否有了进一步的发展?

A:波德莱尔曾说过,意想不到、无规律、令人惊讶是美的本质。我很同意他的观点。我的建筑风格就是不断反叛,用想象力打破一切教条主义和人为的陈规。尽管我的作品常被那些保守的古典主义者和理性主义者批判,但我根本不放在心上。建筑本应是梦想的产物。

Q:你所说的想象力具体指什么?

A:人们可以不喜欢我设计的巴西利亚,但他们不得不承认那些富丽堂皇的大楼是史无前例的。很多人在模仿总统官邸曙光宫,但模仿无异于给自己穿了一件紧身衣。海德格尔曾说过,是理性禁锢了想象力。我喜欢曲线,它是大自然的产物,但要画好一根曲线很难,让它自发性地塑造空间更难。正如马蒂斯所言,我的每一根曲线都是有目的、有意义的。最后,就连一向轻视曲线的勒·柯布西耶都认为,在我的设计中看到了里约热内卢的山。

Q:你起初是拉丁美洲现代主义建筑的倡导者之一,后来你的设计风格却转变为生态主义,是什么影响了你?

A:不!我几乎从来没有变过。从上世纪30年代在里约热内卢和勒·柯布西耶合作开始,我就一直在做自己喜欢的建筑。如果说有影响,唯一的比较直接的一次可能就是勒·柯布西耶告诉我“建筑里有整个宇宙”。

我们是一条船上的人

Q:1945年,你加入了巴西共产党。据说这个身份让你多年无法进入美国?

A:上世纪50年代,耶鲁大学和哈佛大学都请我去执教,但我被美国拒签了;20年后,美国又一次拒签我。这说明,我的立场没变,美国也没变。我喜欢美国人,只是不喜欢美国国务院对拉丁美洲的态度。也许我们可以设想一个没有国界的世界,人人平等,但现在是不可能实现的。

Q:你觉得“在没有国界的世界里人人平等”是共产主义所追求的吗?

A:是的,那时每个人都有同样多的机会追求更好的生活。生命太短,短暂得像一次呼吸。我们是一条船上的人,必须携手和睦。人类的苦难与生存是我在许多建筑中想要表达的主题。在圣保罗的拉美纪念馆门前,我设计了著名的大手掌,灰色的手掌中刻着鲜红的南美洲地图,那象征着拉美的反抗。

Q:你对拉丁美洲的生存现状有着深刻的认识。

A:拉美正在经历一个非常特别的时期,尽管人们的生存状态还不理想,但我对新一批的领导人有信心,卢拉是最好的总统人选。如今,暴力和犯罪问题迫在眉睫,但如果不追根溯源,解决不平等、社会两极分化、饥饿等问题,暴力问题将不可遏制。我常告诫年轻人开卷有益,得用头脑去考量这个世界。

Q:你热衷于建造大型纪念馆,却似乎很少设计低成本的民宅,这同你的共产主义立场似乎有些格格不入。

A:建筑师是我的职业,我只能在可能的条件下挑战自我,不被金钱驱使。在担任巴西利亚总设计师时,我的报酬和公务员一样多,没有索取任何佣金或灰色收入。而且,在里约热内卢,我也设计了一些民宅和学校。